International Oak Society (IOS2025)

学振PDの萩原幹花です。2025年9月より福島大学に移りましたが、数理生物学研究室所属最後の国際学会参加として、メキシコで行われたInternational Oak Society (IOS2025)についてご報告させて頂きます。この学会は、Oak(Quercus属、日本ではミズナラやコナラ)に着目した学会で、3年に一度開催されています。今年は10月5日から8日までメキシコはオアハカにて開催されました。

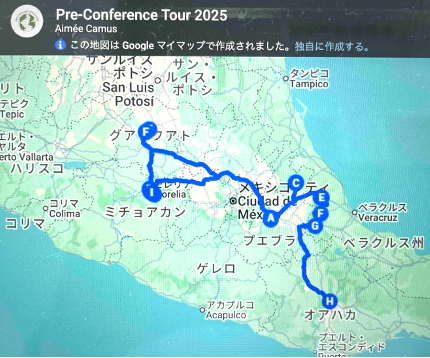

IOSは、学会前後にPre-Conference Tour、Post-Conference Tourも開催され、世界中のOak 愛好家たちが集まり、その土地のOakを観察し植生などを学ぶ機会が設けられています。私たちはPre-Conference Tour にも参加させていただき、1週間にわたってメキシコのOakの植生やその保護について学ぶ機会を得ることが出来ました。

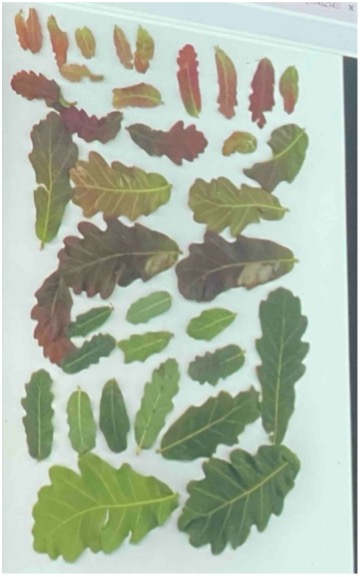

日本では種数の少ないOakですが、メキシコではその種数は多く、100種類にも上ります。Oakのホットスポットということで、Pre-Conference Tourには45名もの参加者が集まり、バン3台に乗り込んでメキシコ中西部モレリアから旅が始まりました。

まずは、モレリア近郊のブッシュのような樹高が1mほどにしかならないQuercus purhepechaや、松とOakの混交林を見学しました。混交林内に葉が30cm以上にもなるQuercus resinosaがありました。このようなOakと松の針交混交林も、メキシコならではです。

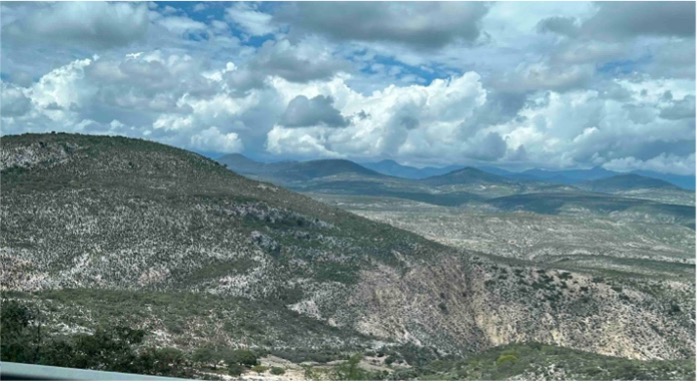

バンで1時間ほど移動すると、乾燥から湿潤な気候に変わり、植生も変化します。

2日目は、薪炭利用や観光地として個人所有されている山々を見学。広大な敷地を所有されており、その一部のOak林はMexico University のアントニオ教授が長期モニタリングサイトとして利用されているそうです。日本では、主に大学所有の研究林や国立、国定公園の一部での調査やモニタリングが多いのですが、メキシコでは研究者と山の所有者との協働も進められていました。日本でもこのような個人所有者とのコラボレーションも可能になれば、自然保護の裾野が広がるのではないかと感じました。

次にプエブラに移動し、Puebla Universityの樹木園にて様々なOakを見学させて頂きました。あいにくの雨でしたが、保護されている種についてAllen Coombes教授にレクチャーいただけました。

次に訪れたのは、ハウツスコ近くのVivero Las Cañadas。そこには、今回のPre-Conference Tour のメインでもあるQuercus insignisという、メキシコで一番大きなどんぐりをつける種が生息しています。Oak保護や持続可能な山地利用を100年続けられている、これまた個人所有の山を見学しました。

森林を抜けた後、ランチを頂いた自然に負担をかけないように工夫されたレストランでは、自分たちで食器を洗ったり、トイレでは水を流すのではなく裁断された葉っぱでコンポストのように発酵させたりと、その土地全体で様々な自然を守る工夫が施されていました。トイレの使い方の説明は、ミニチュアトイレでデモンストレーションしてくださり、参加者も楽しめる自然保護の形を見せて頂きました。

ツアー最終日は、IOSが開催されるオアハカまで6時間バンで移動。学会では約150名の参加者が集い、口頭発表、ポスター発表が行われました。私のポスターにも多くの方が来て頂き、活発にご質問いただきました。今回私の発表は、複数の樹種間の植物間コミュニケーションについてだったのですが、Victoria Sorkさんからは、林冠だけでなく、下層植生への影響にも着目してはどうか?というご指摘や、フランスからの個人研究者さんからは、種間でどのようなVOCsの違いがあるのか?など、今後の研究につながるご指摘を頂きました。研究分野の近いIan Pearseさんからは、今後どういった研究をしていきたいと考えているのか?と頂き、今取り組んでいる研究内容の相談を、後日させていただけることになりました。大変実りの多い機会を得ることが出来ました。

また、口頭発表でも質疑応答が活発に行われ、研究者だけでなく造園家や樹木園の方々が、積極的に議論に参加していたことが印象的でした。会期中はモロッコやセルビア、トルコ、チェコ、フランス、ポルトガル、アメリカなど、多様性のある参加者との議論できたこと、Tourから参加したことで長期間参加者と交流を深めることができたことで、他の学会にはない濃密な経験をさせて頂きました。3年後のIOSはポルトガルで開催されるようです。ぜひ、Oakに興味ある方は、3年後のどんぐりが実る時期に参加してみてください。本渡航およびIOS学会への参加は、日本学術振興会およびIOSからも旅費のサポートをいただきました。このような貴重な機会をいただき、本当にありがとうございました。

一覧にもどる